垃圾填埋場中襯墊系統一般由黏性土和土工合成材料(如土工膜、土工布等)組成. 由于土工合成材料間的界面剪切強度往往小于上覆垃圾和土工合成材料界面的剪切強度, 填埋場襯墊系統的土工合成材料之間往往發生失穩現象.因此,高俊麗等叫提出了加肋土工膜的概念.加肋土工膜與土工布界面直剪試驗和理論分析表明,加肋土工膜在一定程度上能有效提高界面的摩擦性能,緩解襯墊系統的失穩破壞.國內外學者也對類似加肋土工膜的的結構材料做了相關研究.包承綱3提出了間接影響帶理論,指出筋材的加筋作用會使其周圍一定范圍內的土體形成“加筋土體”.Irsyam等3利用熱蠟對土工格柵進行了直剪試驗,得到了松砂和密砂在不同橫肋間距下的剪切面和位移矢量分布.張孟喜等4對H-V加筋砂土試樣的剪切帶形成進行了細觀數值模擬,揭示了H-V加筋土剪切帶產生、擴展的漸進破壞規律.周健等l5和楊慶等0通過室內模型試驗對加筋土地基的加筋長度和高度進行了研究,指出3倍基礎寬度的加筋長度為最優值,最佳加筋層數為2~3層.Oda等7通過對三軸試驗進行有限元模擬,分析了土體中剪切帶的產生和發展.

為了更加深入地研究加肋土工膜,本工作進行了加肋土工膜和土工布襯墊系統的室內模型試驗,研究了加肋土工膜與土工布界面在不同試驗工況下的沉降,并利用顆粒流軟件PFC2D對加肋土工膜襯墊系統進行數值模擬,分析了加肋土工膜襯墊系統模型內部接觸力的發展和應力分布情況,旨在通過模型試驗與數值模擬較全面地體現加肋土工膜與土工布界面的特性.

1室內模型試驗

1.1試驗材料

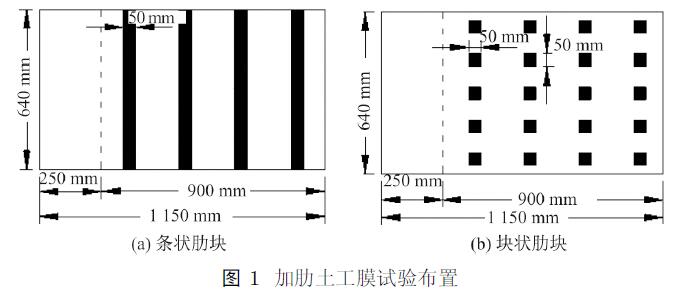

將肋塊用大頭針釘在光面土工膜上得到試驗所用的加肋土工膜試件,試件長1 150 mm,寬640 mm.粘貼肋片由同類型土工膜裁剪得到,其中條狀肋塊尺寸為640 mm×x50 mm,塊狀肋塊為50 mmx50 mm.土工膜一端沿長邊方向留有250 mm用以固定,因此加肋土工膜的有效長度為900 mm.加肋土工膜的試驗布置如圖1所示.

試驗所用的光面土工膜為高密度聚乙烯膜,厚度為1.5 mm,屈服強度為22.0 N/mm,斷裂強度為40.0 N/mm.試驗所用土工布為厚3.0 mm的無紡土工布,最小密度為400 kg/cm3, 斷裂強度為12.5 kN/m.試驗過程中將土工布平鋪在土工膜表面.

1.2試驗工況

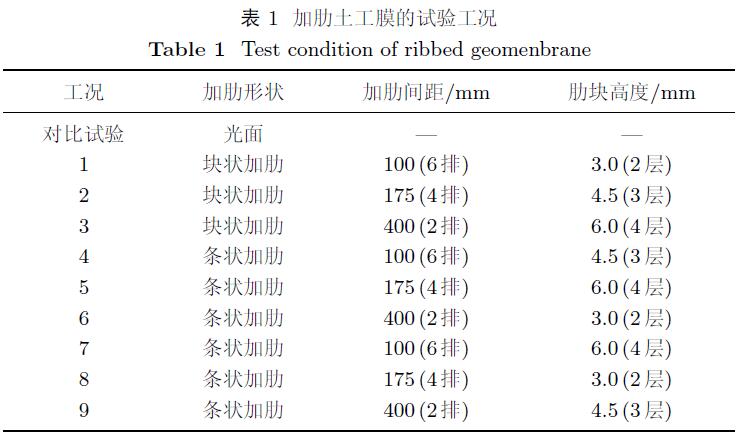

基于正交實驗原理[8,考慮加肋形狀、間距和高度3個因素,按照Lo(3^)正交表設計加肋土工膜的試驗工況.另外,為了驗證加肋土工膜的運用能有效提高土工膜襯墊系統的界面摩擦特性,將光面土工膜作為對比試驗.因此,本工作共設計了10種試驗工況,具體如表1所示.

1.3試驗設備和方案

室內模型試驗在模型箱中進行,如圖2所示.模型箱為鋼結構,高1.1 m,平面尺寸為1.4 m×6.4 m.模型箱的側壁透明,便于觀察模型沉降破壞情況,且能承受試驗過程中砂土對側壁的壓力.試驗加載所用的液壓千斤頂最大行程為150 mm,千斤頂傳感器最大量程為200 kN.

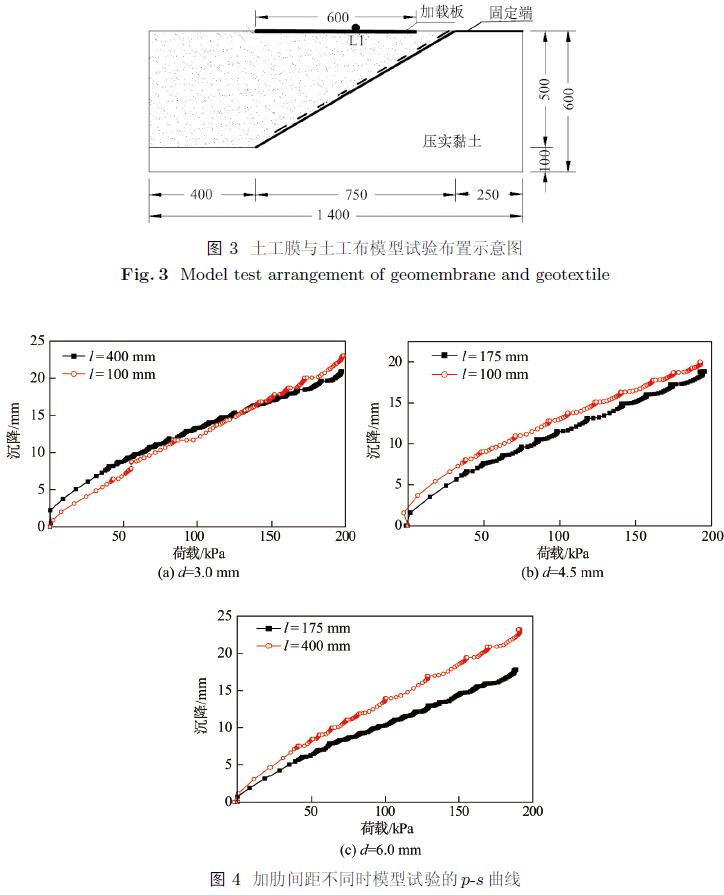

土工膜與土工布模型試驗布置如圖3所示.模型底部邊坡比為1.0∶1.5,相對密實度為97%.在邊坡上鋪設土工膜并固定,再在土工膜上鋪設土工布.采用液壓千斤頂和砂土模擬上部荷載,通過600 mm×300 mm大小的加載板作用在砂土表面.試驗測得土樣的內黏聚力c=11.31 kPa,內摩擦角p=31.62°.由于斜面角度大于砂土內摩擦角,試驗過程中土樣不會發生自鎖現象.砂土采用分層鋪設的方法,每層填土厚度為100 mm,分5次填土.在加載板坡中放置位移計,沉降每增加3 mm為一荷載級,記錄荷載p加至200 kPa過程中每級荷載的沉降量s.

2試驗成果及分析2.1條狀加肋土工膜2.1.1 加肋間距

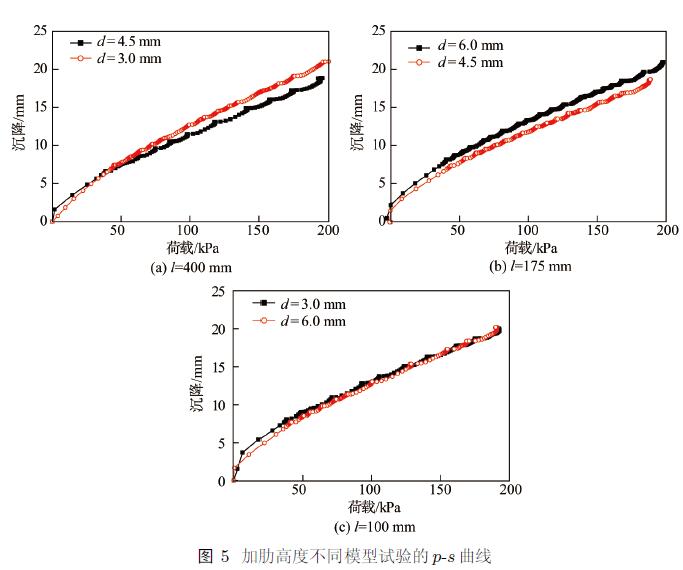

加肋間距l不同時室內模型試驗的p-s曲線如圖4所示.從圖中可以看出,在加肋高度d相同的情況下,在一定范圍內,隨著肋塊間距的增加,上覆土沉降變小,說明在這個范圍內,條狀加肋土工膜與土工布襯墊系統對上覆土的加筋效果越來越強,界面剪切強度越來越大.但是,隨著肋塊間距的增加,肋塊間距為400 mm時上覆土的沉降大于間距為175 mm時的沉降.這是由于當肋塊間距過大時,肋塊對上部砂土的加固作用有限,不能形成有效的加固影響區,這時整個界面上的剪切力并不大,即界面的摩擦性能好.若加肋間距較小,前一個肋塊形成的塑形剪切流會延續到后一個肋塊,導致前一個塑形剪切流對砂土的作用不能得到有效的發揮,從而影響整個界面的剪切力大小.這充分說明加肋間距存在最優值.

2.1.2肋塊高度

肋塊高度d不同時模型試驗的p-s曲線如圖5所示.從圖中可以看出,在一定高度范圍內,隨著肋塊高度的增加,上覆土的沉降量越來越小,說明在這個范圍內,條狀加肋土工膜與土工布襯墊系統對上覆土的加筋效果越來越強,肋塊之間對砂土的加固作用變大.肋塊高度為3.0和6.0 mm時,兩種加肋土工膜作用下沉降曲線差別不大,但是肋塊高度為6.0 mm時的模型沉降比4.5 mm時的沉降大,這是因為4.5 mm時肋塊對上部砂土形成有效影響區的范圍較廣且更穩定,對模型的穩定性起了更大的作用,即肋塊高度過高反而不利于土體內部的加固作用.這說明肋塊高度在4.5和6.0 mm之間存在一個最優值,當超過最優值時,加筋效果反而會降低.

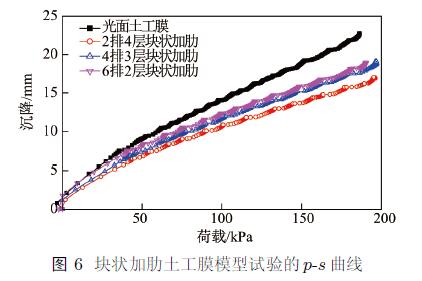

塊狀加肋土工膜的試驗結果如圖6所示.從圖中可以看出,在相同荷載時,塊狀加肋土工膜的沉降量比光面土工膜沉降小很多.這是由于塊狀土工膜能充分發揮加肋部分側面與砂土間的側摩阻力,加肋部分之間所形成的擠密區域對砂土能夠形成有效約束,表現為在不同荷載下,塊狀土工膜界面的剪切強度得到明顯增強.

2.3正交試驗結果分析

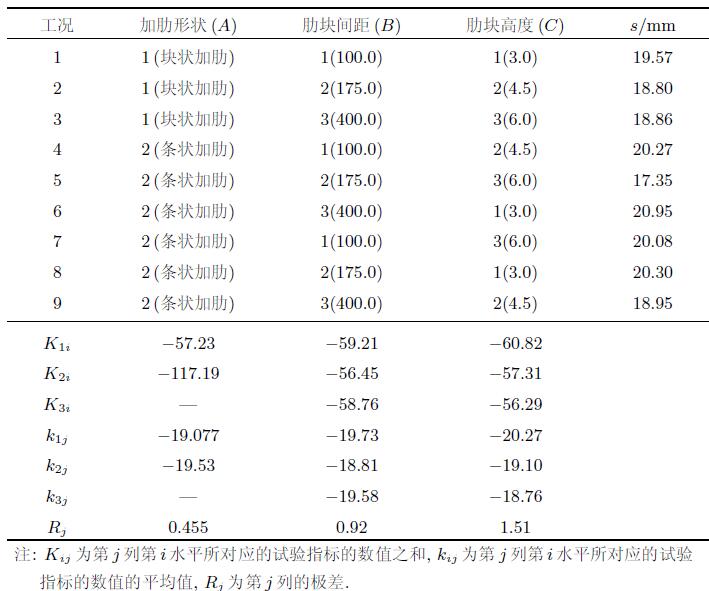

由于試驗條件的限制,取千斤頂荷載為180 kPa時不同試驗工況下沉降的平均值為研究對象,采用極差分析法進行分析,具體結果如表2所示.

余能等9發現,利用極差的大小能夠判斷各因素的影響主次關系、最優水平和最優水平組合.R,越大,說明該因素對試驗指標影響越大,Ki,越大,則說明效果越好.因此,由表2可以判斷各因素的主次關系依次為肋塊高度、加肋間距和加肋形狀.根據正交表綜合可比的特點,不同因素水平的試驗條件是相同的,可以進行直接對比.因此,由表2可以判斷出加肋形狀的最優水平為A1,同理可得、肋塊間距、肋塊高度的最優水平為B2和C3,故最優水平組合為A1B2C3,即加筋效果最優的是4排4層塊狀加肋土工膜.

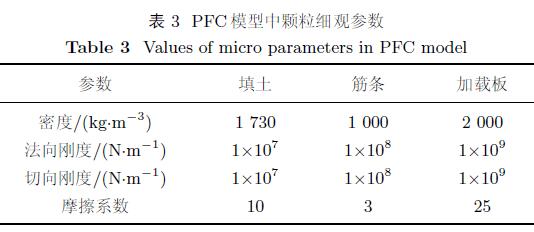

PFC2D為二維顆粒流軟件.為了與室內試驗得到的曲線特征相匹配,通過反復調整模型的輸入參數,進行一系列PFC數值模擬試驗,直到數值試驗結果與室內模型試驗結果基本一致.

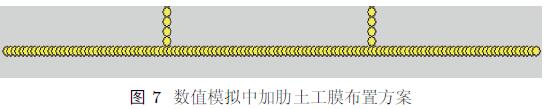

數值模擬時模型尺寸根據室內模型試驗確定為1 400 mmx600 mm,采用Wall單元模擬模型試驗箱, Ball單元模擬砂土顆粒,Clump單元模擬土工膜和加載板,在土工膜Clump表面設置Ball單元.本工作中分別設計了2,4和 6個顆粒代表不同的加肋高度,加肋寬度分別設計了2排,4排和6排3種情況,如圖7所示.由于PFC2D只存在水平α軸向和垂直y軸向,即只能在ary平面內建立模型,故顆粒流模擬未對肋塊的形狀進行設計.周健等[0研究了顆粒的數目對雙軸試驗的影響,指出 PFC2D雙軸試驗中顆粒數量超過2000個時,則對試驗結果的影響不再明顯.因此,在本次模擬中土顆粒半徑放大了6倍.經過大量PFCD試樣的仿真試算,PFC2D模型顆粒的級配和參數基本符合室內模型試驗砂土的性質.

采用PFC2D中的線性接觸模型,其中參數的選擇直接關系到計算結果的準確性.因此需要進行一系列的PFC數值模擬試驗,通過反復調整PFC模型的輸入參數,直到數值試驗結果與實際物理模型試驗結果基本一致.由于數值模擬時填土、筋材和加載板所用顆粒都設置成圓盤狀,實際模型試驗中填土則為不規則砂土,而不規則性使得砂土咬合作用較大而且摩擦性要比圓形顆粒大很多,另外,加載板和筋材與砂土之間也存在摩擦力,因此在PFC模擬時需要設置摩擦系數減小這種作用和顆粒形狀的影響.模型試驗中土工布緊貼于土工膜表面,在肋塊處會形成一定的角度,而這種情況在顆粒流模擬中并不能得到較好地模擬.因此,模擬中沒有模擬土工布的作用,顆粒的抗變形能力減小,模擬與模型試驗存在一定誤差.PFC模型的參數如表3所示.

3.2建模過程

首先生成4道無摩擦的墻體構成試樣的邊界,再在邊界內部相應的位置生成加肋土工膜;然后在試樣內部生成砂土顆粒,此時顆粒粒徑與實際值相比偏小,砂土顆粒生成后調整顆粒粒徑的大小和模型內部的應力,使其達到試驗的初始狀態;最后刪除頂端的墻體,在砂土顆粒的表面設置加載板.模型建立后,采用分級加載的方式對施加在加載板上的力進行控制,每級增加20 kPa,分10級加載.每一級荷載需循環至模型內部最大不平衡力達到1×10-3kPa量級再進行下級加載,完成真實試驗中加載板與千斤頂的加荷作用.

4結果與分析

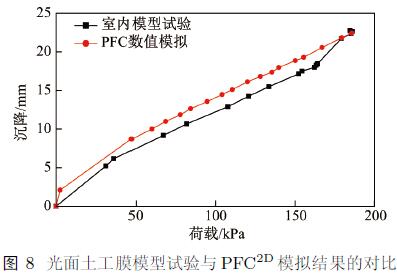

光面土工膜PFC2PD模擬的模型沉降隨荷載變化曲線如圖8所示.結果表明,本次模擬所用的參數模擬室內膜模型試驗是合理的,可以以此模型對室內模型試驗進行細觀分析.

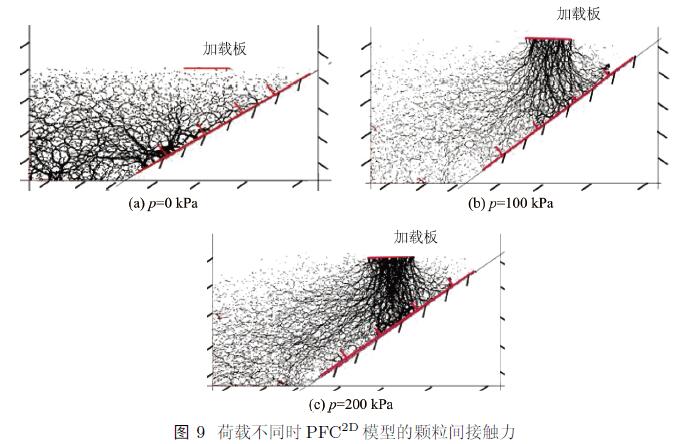

4.1顆粒間接觸力

模型中顆粒之間的相互作用可由PFC2D軟件直觀觀測,本次數值模擬中以4排4個顆粒為例研究加載過程中接觸力的發展.荷載不同時顆粒間時接觸力如圖9所示.由圖9可以看出;未加載之前模型內部主要受到自重的作用;當上部荷載為100 kPa時,模型內部顆粒間接觸力發生明顯變化,此時由于模型內部顆粒間的相對位置和相互接觸的影響,力的分布主要集中在加載板下部的土體, 荷載雖然傳遞到土工膜界面, 但是土工膜所起的作用并不大; 當上部荷載增加到200 kPa時,加載板下方土體的接觸力發生較大變化,此時由于加載板下方肋塊的存在,限制了肋塊內部土體向外擴散,形成一定的“環箍”作用.肋塊間的受限土體與其上部的自由土體間形成了較大的摩擦阻力,阻止其向外擴散,形成了土體加強區域,使得模型承載力相應提高,不均勻沉降減小.

4.2位移場

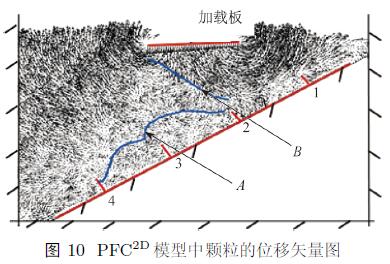

在PFC2D模型中,可直接動態輸出位移場.為方便說明,將土工膜的肋塊進行編號,圖10為4排4個顆粒加肋土工膜模型循環結束時的位移矢量圖.

由圖10可以看出:加載板下方有一條向下延伸的剪切帶B,在剪切帶附近位移發生了偏轉.在顆粒向下運動的過程中,由于肋塊存在形成的影響區阻礙了位移的向下運動,故剪切帶B右側的顆粒出現了明顯的隆起.目前,剪切帶的定義仍限制在現象的描述范疇,沒有統一和嚴格的定義,其中剪切帶的厚度受到結構物表面的粗糙程度、土的力學特性和顆粒級配等影響.另外,在加肋土工膜的上方出現了明顯的位移不連續,將這些區域與肋塊連接起來形成了加肋土工膜對上部顆粒的影響區,在影響區域內顆粒的位移變緩,趨于靜止,頂部兩端的顆粒繼續向兩側移動,形成剪切帶A.肋塊所形成的影響區在肋塊之間發生了重疊,由于砂性土之間存在咬合力,會引起周圍砂性土顆粒參與到界面受力過程中,接觸面上的張力膜效應特別是接觸界面附近土體內出現的“剪切帶現象”,這些都會增強地基的承載力,延緩破壞的發生.土體中剪切帶存在一定的影響范圍,不會無限制地在土體中延伸.剪切帶最高點的高度約為肋塊高度的2~3倍,這與Irsyam等3利用熱蠟試驗對鋁板進行的研究結果大體一致.

4.3顆粒內部應力

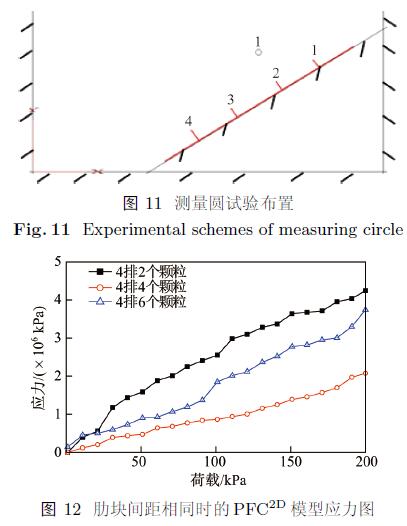

室內模型試驗由于受測量儀器的限制,很難量測整體模型內的土壓力分布,且測量精度也不高.PFC2D軟件提供了測量圓的功能,通過Fish語言和 History命令可以監測測量圓內的應力.在本次模擬中通過反復的設置,在垂直2號肋塊3h(h為肋塊高度)的位置能較好地反應試驗規律,因此布設半徑為10.0 mm的測量圓,如圖11所示.

4.3.1 肋塊高度對應力的影響

下面以4排加肋土工膜為例說明加肋高度對土中附加應力的影響.肋塊間距相同時的PFC2D模型應力如圖12所示.從圖中可以看出,在距離肋塊高度3倍的位置,4排4個顆粒土工膜工況下水平應力始終小于其他兩種工況.這說明4排4個顆粒加肋土工膜能使模型中的應力更快分散作用于全部土體,使模型內部顆粒受力更合理,不會出現部分土體分擔上部荷載較大,而其他土體分擔較小的情況.模型較慢地達到極限荷載值,因此模型的承載力會得到提高,且不均勻沉降明顯減小.另外,肋塊高度過高或過低,都不能使模型達到最佳承載力狀態.

4.3.2肋塊間距對應力的影響

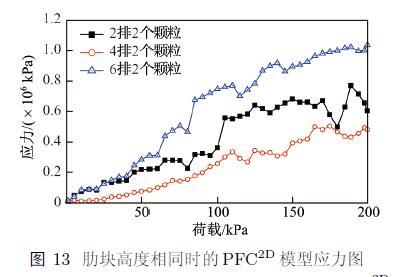

下面以加肋2個顆粒為例說明加肋間距對附加應力的影響.肋塊高度相同時PFC2D模型應力如圖13所示.從圖中可以看出,對于相同高度的土工膜而言,4排土工膜作用下的應力小于其他兩種工況.這說明4排2個顆粒土工膜使得模型內部的應力比較均勻,當加肋間距夠大時,肋塊及剪切帶沿剪切方向會形成一個比較完整的塑性剪切流,且每一個肋塊后面的塑性剪切流都能得到充分發揮,此時界面的摩擦特性較好.但是,如果加肋間距過小或過大,都會影響到界面的加固能力,因此加肋間距存在一個最優值.

結論

(1)通過設計的加肋土工膜襯墊系統室內模型試驗,可知加肋土工膜的使用能很大程度上減小模型的沉降.

(3)通過調整模型顆粒的級配和細觀參數,采用顆粒流軟件PFC2D可以對加肋土工膜與土工布襯墊系統進行較好的模擬.在顆粒流模型內部,肋塊限制了上部顆粒的運動,形成加固區,提高了模型整體的承載能力.

(4)最優的加肋高度和加肋間距能使上部顆粒受力更加均勻,使更多的顆粒分擔上部荷載,對肋塊之間的顆粒起到加固作用.

參考文獻:

[]高俊麗,張孟喜,張文杰.加肋土工膜與砂土界面特性研究[J].巖土力學,2011,32(11): 3225-3230.[2]包承綱.土工合成材料界面特性的研究和試驗驗證[J].巖石力學與工程學報,2006,25(9): 1735-1744.

[3]IRSYAM M,HRYCIw R D. Friction and passive Resistance in soil reinforced by plane ribbedInclusions [J].Géotechnique,1991,41(4): 485-498.

[4張孟喜,張石磊.H-V加筋土性狀的顆粒流細觀模[J].巖土工程學報,2008,30(5): 625-631.

[5]周健,孔祥利,王孝存.加筋地基承載力特性及破壞模式的試驗研究[J].巖土工程學報,2008,30(9):1265-1269.

[6]楊慶,張克,欒茂田,等.土工格柵加筋砂土地基性能模型試驗研究[J].大連理工大學學報,2006,

6(3): 390-394.

[(7]ODA M,NEMAT-NAASER S,KoNISH .J.Stress-induced anisotropy in granular masses [J]. Soil

and Foundations,1985,25(3): 85-97.

[8]趙選民.試驗設計方法[M].北京:北京科學出版社,2006: 156-157.

[9]余能,劉正宇,胡培良,等.邊坡穩定性影響因素的敏感性正交極差分析[J.礦業研究與開發,2013,33(5):66-69.

[10]周健,池永.土的工程力學性質的顆粒流模擬[J].固體力學學報,2004,25(4): 377-382.